環境問題は、国際社会における大きな懸念事項として、人類、地球に対する深刻な影響を持つ問題です。気候変動、森林伐採による生態系の破壊、水資源の汚染、生物多様性の保護と多岐にわたりますが、世界的な潮流として長期的な環境への取り組みを実行、継続していくことが個人、企業に求められています。

国際的な連携と協力を必要とし、政府、企業、個人の協力が不可欠です。持続可能な開発目標(SDGs)など、国際的な枠組みを活用して、環境問題に対処するための戦略と施策を実施することが重要です。

JESグループでは、国際的課題である環境問題(気候変動、生物多様性、水セキュリティ、汚染と資源)を重要な経営課題のひとつとして捉え、ステークホルダーと協力して事業を通じた環境負荷を低減し、以下の取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

- 法令遵守

環境保護に関する条約、事業展開している国の法規制を遵守します。

- 気候変動の対応

温室効果ガス排出量の削減に向け、エネルギーの使用に配慮し、気候変動の緩和に貢献することに努めます。

- 生物多様性の対応

生態系がもたらす恩恵を認識し、生物多様性への影響を最小化し、その保全に貢献する。

- 水セキュリティの対応

水の効率的な使用を通じた水の使用量削減、水の適切な処理に努める。

- 汚染と資源

大気汚染物質の排出削減、有害廃棄物及び排水の排出削減・適正処理に努める事業で取り扱うサプライチェーン上の資源の持続可能な利用及び資源の使用量削減、廃棄物の削減、リサイクルを推進し、循環型社会の形成に貢献する。

- サプライヤーとの連携

JESグループは、環境に関する課題について、サプライヤーなどの事業関係者とのコミュニケーションを推進し、課題の解決に努めるように協力を求める。

- 環境マネジメントシステム

環境負荷低減に向けた目標を定めると共に、サービスの提供・物流等の全ての事業活動について、定期的なモニタリングレビューを行い、環境影響評価に基づいた適切な対応に努める。

JESグループは、事業を行う上で、環境問題(気候変動、生物多様性、水セキュリティ、汚染と資源)を重要な経営課題のひとつとして捉えております。顧客・利用者・従業員・協力会社・サプライヤー・地域社会等すべてのステークホルダーと協働し、当社事業のサプライチェーン全体で適切な環境対応に取り組んでまいります。

また、JESグループは、サステナビリティレポートを通じて、環境情報の開示に努めています。JESグループの様々な取り組みをすべてのステークホルダーに理解いただけるように、気候変動、環境マネジメントに関する情報開示を強化します。

JESグループは、国際団体、日本政府が掲げる「2050年までにカーボンニュートラル社会を実現する」という目標に賛同します。地球温暖化は気象イベント、海面上昇、生態系の変化などを引き起こし、人類と生態系に深刻な影響を及ぼす可能性があると認識しています。現に気候変動による異常気象が多く発生しています。日本でも豪雨災害による被害が発生しており、エレベーターメンテナンス事業においても故障対応などの影響が生じています。カーボンニュートラル社会を目指す理由として、温室効果ガス(GHG)排出を削減し、気候変動を緩和することで、カーボンニュートラル社会への移行は気温上昇を抑制するために重要なステップです。

経済活動を行うためには、人々が健康で安全に生きることができる環境であることが前提であり、それを妨げる気候変動の影響に対して、個人、企業が環境に配慮したアクションをすることは社会的責任であると認識しています。パリ協定をはじめとする国際的な気候変動合意を順守することが大切であり、持続可能な未来を築くために不可欠です。

JESグループは、環境に配慮した事業展開に努め、環境に貢献することを目指します。

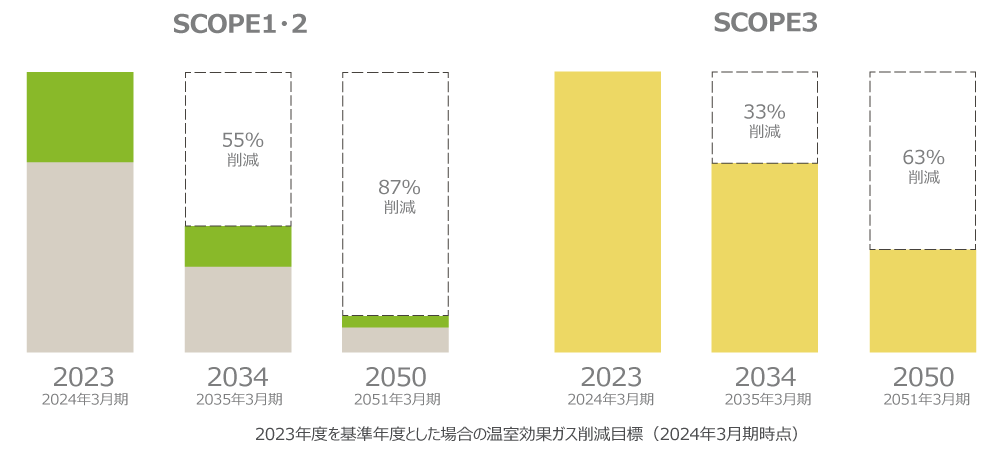

JESグループでは2023年3月期から、SBT(ScienceBasedTargets)に則った温室効果ガスの排出量算定を実施しています。SBT認定を目指し、温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みの明確化、2024年3月期を基準年として削減目標の策定を進めています。

目標策定の前提

削減目標を定めるにあたって、事業計画の遂行、マテリアリティである品質安全、労働安全及び従業員エンゲージメントに支障がないことを前提とします。

例えば、メンテナンス員が各エリアのメンテナンスを実施していますが、管理物件への移動は主に自動車を利用しています。自動車は主にガソリン車で、ガソリンの使用により温室効果ガスが発生していますが、自動車を使用しないという選択肢はありません。定期的なメンテナンス、災害時にすぐに駆け付けることができる移動手段の利用は必須です。

また、JESグループは上場企業として、経済的成長を続けており、成長に比例して拠点数や従業員数は増加傾向で、中期経営計画の達成に向けてこの傾向は変わりません。そのため経済活動量は増えるため、通常のシナリオでは排出量は増加することが見込まれます。売上高の増加に比例して活動量が増加する前提で、目標策定をすることになります。

JESグループは、2024年3月期にかかるグループ全体の温室効果ガス排出量について、自社排出であるScope1,2に加えてScope3(自社以外)を含めたサプライチェーン全体の集計を行いました。2024年3月期における温室効果ガス排出量はScope1が4,006t-CO2、Scope2が1,411t-CO2、Scope3が68,007t-CO2と算出しました。

Scope1削減

Scope1の主な内訳は、管理物件の点検、故障対応のために使用する車両のガソリンとなっています。2024年3月期の使用量は1,489キロリットルとなっています。

管理物件は年々増加傾向にあり、新規進出エリアへの出店など事業拡大傾向にあることから、車両台数は増加していくことが見込まれます。

現在、削減に向けて、物件が密集している都市部を中心に、自動車から二輪車への切り替え、また電気自転車のテスト導入に取り組んでいます。サービス品質に支障がない範囲で切り替えを推進する方針です。

EV(電気自動車)はガソリンを使用しないため、Scope1削減効果は大きいですが、充電インフラの拡張、浸透はこれからで、供給量の状況と当社事業への影響を踏まえて、検討します。

Scope2削減

Scope2の主な内訳は、事業所で使用する電気です。JESグループ事業所は全国にあり、各事業所を管轄する電力会社などから電気を購入しています。

排出量削減のためには、購入する電力源を再生可能エネルギー源に切り替えることが挙げられます。ただし、電力会社が持つ非化石燃料の容量は有限であり、技術革新、社会インフラの変化による供給量増加がないと、安定的、継続的な切り替えは困難であると認識しています。そのため、電力会社の情報収集を進めながら、段階的な切り替えによる温室効果ガス排出量削減を進める方針です。

Scope3削減

Scope3は自社以外にかかる温室効果ガス排出で、当社はカテゴリー1「購入した製品・サービス」が主な内訳となっています。

JESグループは、様々な機種に対応するため、エレベーターの保守・保全業務、リニューアル業務に用いる制御盤、ロープなどの部品仕入を行っています。エレベーターの安全のためには部品仕入は必要であり、管理物件の増加に比例して、仕入量は増加することが見込まれます。

カテゴリー1の削減に向けては、サプライヤーが温室効果ガス削減に取り組むことがポイントとなり、サプライヤーの協力は欠かせません。取引先との友好的な関係性のもと、社会的な要請の状況を踏まえて、対応を検討します。

その他のカテゴリーにかかる排出量削減については、個別論点として検討しています。

水資源の浪費、水質汚染は地球の生態系において重要な問題と認識しています。JESグループは、メーカーではなく、製造工場を持たないため、事業を通じて水資源への影響は極めて軽微であると認識しています。

基本的な考え方

JESグループは水セキュリティを持続可能な社会実現に向けて課題であると捉え、水ストレス・リスク、水災害、水管理等の対応を図ります。

水リスク

国際的な指標であるWRIAAqueductを活用し、現在と将来のリスクを総合的に分析・評価しました。当社グループの主要拠点は、現時点で大きな水リスクがないことを確認しました。

水使用・排水

水資源の使用量を把握し、節水に努めるとともに、適切な排水管理を実施しています。JESグループが使用する水は生活用水であり、排水に係る規制の違反はありませんでした。また、従業員にかかる水については、安全なものであることを確認しました。

人類の持続性において、生態系の多様性を保護し、悪影響を抑えることは重要であると認識しています。

JESグループは、メーカーではなく、製造工場を持たないため、森林伐採など生態系に直接影響することは行っておらず、影響は極めて軽微であると認識しております。

事業活動は、生産、物流、使用など、製品、サービスにかかわるサイクルの中で、生物多様性の恩恵を受けています。一方で、廃棄や焼却など、生物多様性に影響を与えていることも事実です。地球で生活する全ての人、法人は自然、生物と共生することで、持続的な発展が可能となるものです。

当社は自然と共生する社会の実現に貢献するため、当社は事業活動が自然、生物多様性に与える影響を最小限に抑えることを目指します。

- 事業が生物多様性に与える影響を把握する

- 事業が生物多様性へ与える影響を最小化する

- 国際的な取り決め、各種規制を遵守する

- 生態系を損なうことなく事業活動を行う

- 生物多様性について、社外との協働に努める

気候関連財務情報開示タスクフォース

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

2022年11月、TCFD に賛同を表明しました。

TCFDの提言に基づく情報開示の他、それらに基づく事業リスクと機会の分析を踏まえ、環境面でのサステナビリティの実現に向けて取り組んでいきます。

|

移行リスク |

|

|

政策と法 |

CO2排出量規制の強化や炭素税導入等による対応コストの増加 再生可能エネルギー政策による、再生可能エネルギー導入拡大のための対応コストの増加 |

|

技術 |

既存の製品やサービスをCO2低排出のものへ移行するためのコストの増加 環境負荷の低減に向けた、技術投資にかかる開発コストの増加 |

|

市場 |

気候変動に対する、市場やお客様からの要請の高まりに対応するためのコストの増加 脱炭素化に向けた取り組みの加速に伴う、調達品の価格上昇 |

|

評判 |

お客様からのCO2排出削減ニーズについて対応が遅れた場合に、売上機会を喪失するリスク 気候関連情報の開示に消極的な上場企業に対して、株主からの開示要求が高まるリスク |

|

物理的リスク |

|

気象災害に伴い事業拠点やサプライチェーンが被害を受け、サービス提供が滞り売上減少となるリスク |

|

機会 |

|

|

資源効率 |

社会における脱炭素化の動きの進展による、リサイクル、リファービッシュ事業への需要拡大 企業活動で使用するエネルギー量の減少を図り、運営コストを削減 |

|

エネルギー源 |

脱炭素を目的とした企業からのリサイクル、リファービッシュ事業に関する問い合わせ増大 |

|

製品とサービス |

脱炭素を目的とした企業からのリサイクル、リファービッシュ事業に関する問い合わせ増大 損傷を受けたエレベーター等の修繕工事の受注拡大 |

|

市場 |

脱炭素を目的とした企業からのリサイクル、リファービッシュ事業に関する需要が増大 |

|

強靭性 レジリエンス |

BCP体制が整っているメンテナンスサービスの需要が増大 |

- 1.5℃

気候・気象の極端現象の変化が想定されます。台風や水害、停電などによる緊急対応の増加を見込み、具体策を検討、実施します。 - 2℃

GHG排出規制の強化、技術革新の進展、新たなエネルギーへの転換が起こると想定しています。これらがJESグループのサービスにおける財務的リスクを削減し、機会を増進させる具体策を検討、実施します。 - 4℃

物理的リスクが生じると想定しています。自然災害、気温上昇などにより、インフラに悪影響が及び、電力価格の増大などのリスクが想定されます。自然災害による電力価格変動の影響を緩和するため、具体的な施策を検討、実施します。