日本で稼働している昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等を含みます。以下、これを総称的に「エレベーター」と呼びます)は、総人口が減少する中でも、緩やかな経済成長と都市化の進展を背景に年間1~2%程度の成長を続け、2025年3月末現在、110万台に達していると当社では推測しています。

建築基準法は建築物の所有者・管理者に対して、エレベーターを含む“建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない”と管理責任を課しており、年1回以上の法定検査を義務付けています。また、所管省庁である国土交通省は「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を定め、エレベーターの使用頻度などに応じ、定期的に保守・点検(メンテナンス)の実施を求めています。

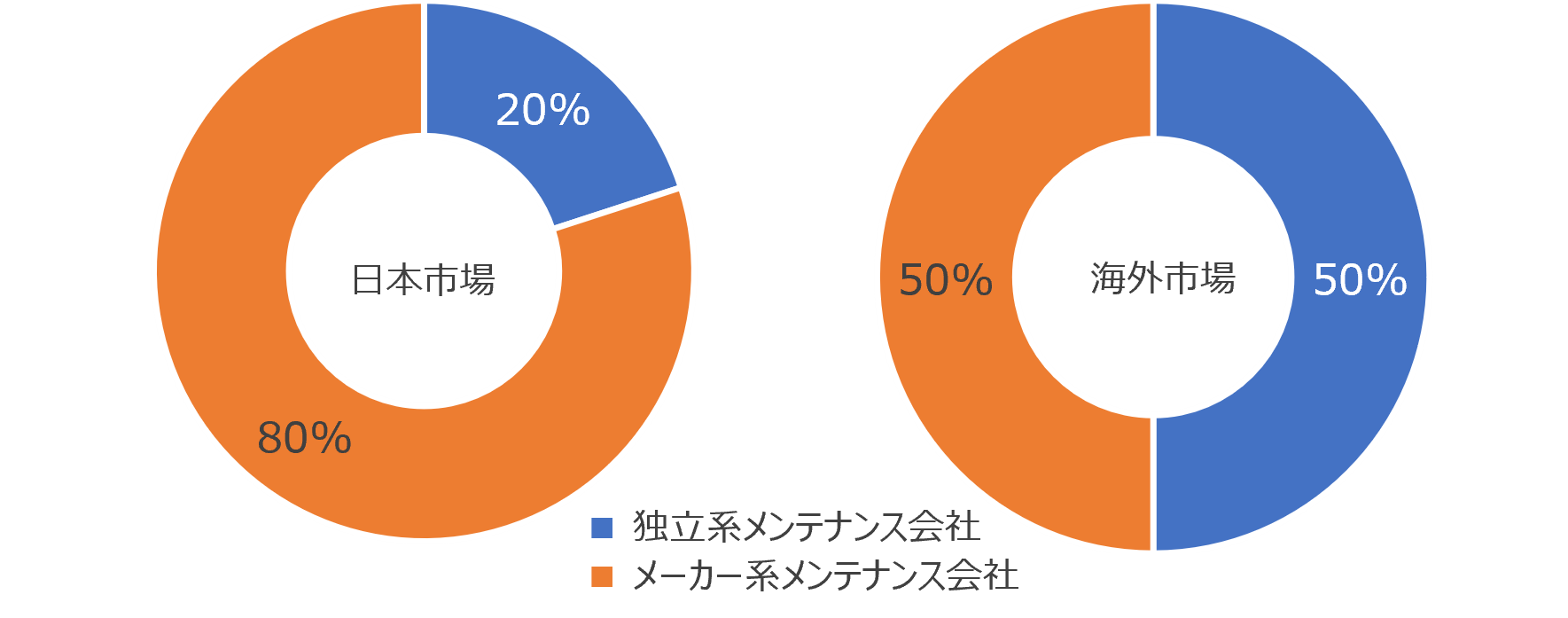

日本ではメーカーがエレベーターを設置すると、メーカー系列の子会社がメンテナンスを行うことが一般的で、エレベーターのメンテナンス市場においてメーカー系メンテナンス会社のシェアは現在も約80%を占めています(当社推計)。海外ではメーカー系メンテナンス会社と独立系メンテナンス会社のシェアは拮抗していると言われています。

本来、独立系メンテナンス会社はエレベーターの製造過程を持たない分コスト負担が低いため、メーカー系メンテナンス会社に比べて低い料金でサービスを提供できることが強みです。それにも関わらず、日本の独立系メンテナンス会社の市場シェアが海外市場の状況に比べて低いのは、エレベーターの安全運行が重視される市場特性があるにも関わらず、独立系メンテナンス会社がサービス品質面でメーカー系メンテナンス会社との差を埋めることができなかった歴史的経緯があると考えられます。

以下、そのような経緯を踏まえた市場環境の変化について説明します。

エレベーターメンテナンス市場におけるメーカーと独立系のシェア比較(当社推計)

高度成長期に日本のエレベーターは急増し、エレベーターの保守が義務化されたこともあり、多くのエレベーターメーカーが市場参入したほか、独立系メンテナンス会社も数多く誕生しました。エレベーターメーカーは競争上、エレベーターの開発製造コストをメンテナンスで収益を回収するビジネスモデルを構築し、新規参入者である独立系メンテナンス会社はメンテナンスにあたり、純正部品の調達に苦労するケースがありました。このため、1985年に「メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反にあたる」として複数の独立系メンテナンス会社が訴訟を起こし、1993年7月に大阪高裁で独立系が勝訴しました。その後、2002年には公正取引委員会がメーカーに対して勧告を行うなど判決の趣旨が商慣行に浸透するまで時間を要しましたが、2000年代には独立系メンテナンス会社がメーカーから純正部品を調達してメンテナンスが行える環境が整いました。当社の設立は1994年10月ですので、こうした業界構造の変化の中で立ち上がってきた会社と言えます。

- 拡大

- (出所)国土交通省ホームページ

2006年6月、東京都の公共賃貸住宅に設置されていたエレベーターで、扉が開いた状態で「かご」部分が上昇し、乗降中の人が巻き込まれ死亡する事故が発生しました。

この事件を受け国土交通省は2009年に建築基準法を改正し、戸開走行保護装置(UCMP)の設置を義務化したほか、2016年には「昇降機の適切な維持管理に関する指針」が公表され、エレベーター所有者の安全維持責任や、メーカーによる保守業者への情報開示について再確認するとともに、「所有者は、保守点検業者の選定に当たって、価格のみによって決定するのではなく、必要とする情報の提供を保守点検業者に求め、専門技術者の能力、同型又は類似の昇降機の業務実績その他の業務遂行能力等を総合的に評価するものとする」とする内容を盛り込み、価格のみでメンテナンス会社を選ぶことのないよう警鐘を鳴らしました。

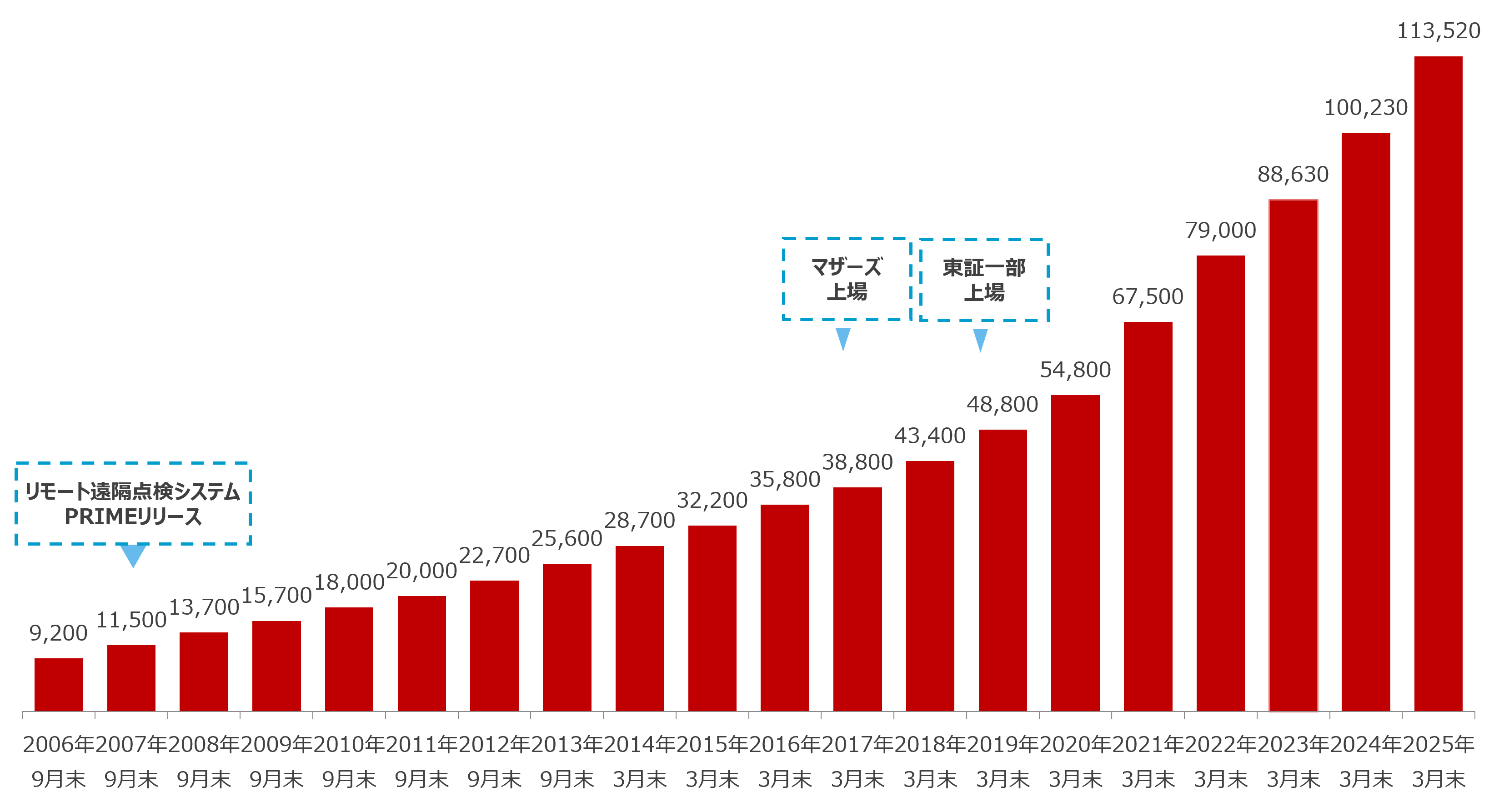

当社は1994年の設立時からメーカー同等のサービスを適正価格で提供することを目指し、2000年代にメーカーが遠隔監視システムの導入を開始するといち早く独自のリモート遠隔点検サービス「PRIME」を2007年に商品化し、数々の特許を取得するなど品質重視を支える投資を続けました。

2006年のエレベーター事故を契機として独立系メンテナンス会社の信頼性に対する懸念が解消されない中、当社は2017年3月17日に当時の東京証券取引所マザーズに株式を上場し、翌2018年9月10日には市場第一部に市場変更を果たしました(現在は東証プライム市場上場)。

同時期、各地に分散していたパーツセンター、コントロールセンター、研修センター、研究開発センターといった機能を集約すべく、独立系メンテナンス会社としては初めて高さ50m(15階建相当)のテストタワーを備えたJES Innovation Center(JIC)を2017年10月13日に埼玉県和光市に竣工させました。

|

リモート遠隔点検サービス「PRIME」 |

|

JES Innovation Center (JIC) |

独立系メンテナンス会社でありながら、メーカー並みの設備を有し、東証一部上場企業としての信用も得たことで、当社の高品質なサービスを適正価格で提供する体制が社会に広く認知されるようになり、保守契約台数が急速に拡大しています。「PRIME」開発時の当社の保守契約台数は1万台を超えたところで、上場直後の2019年6月末に5万台を突破するまでに約12年を要しましたが、そのわずか5年後の2024年3月末には10万台を突破しました。しかし、当社のシェア拡大はまだ始まったばかりであり、将来的に海外市場に追いつくことも可能であると考えています。

JESグループの国内保守契約台数の推移(台)

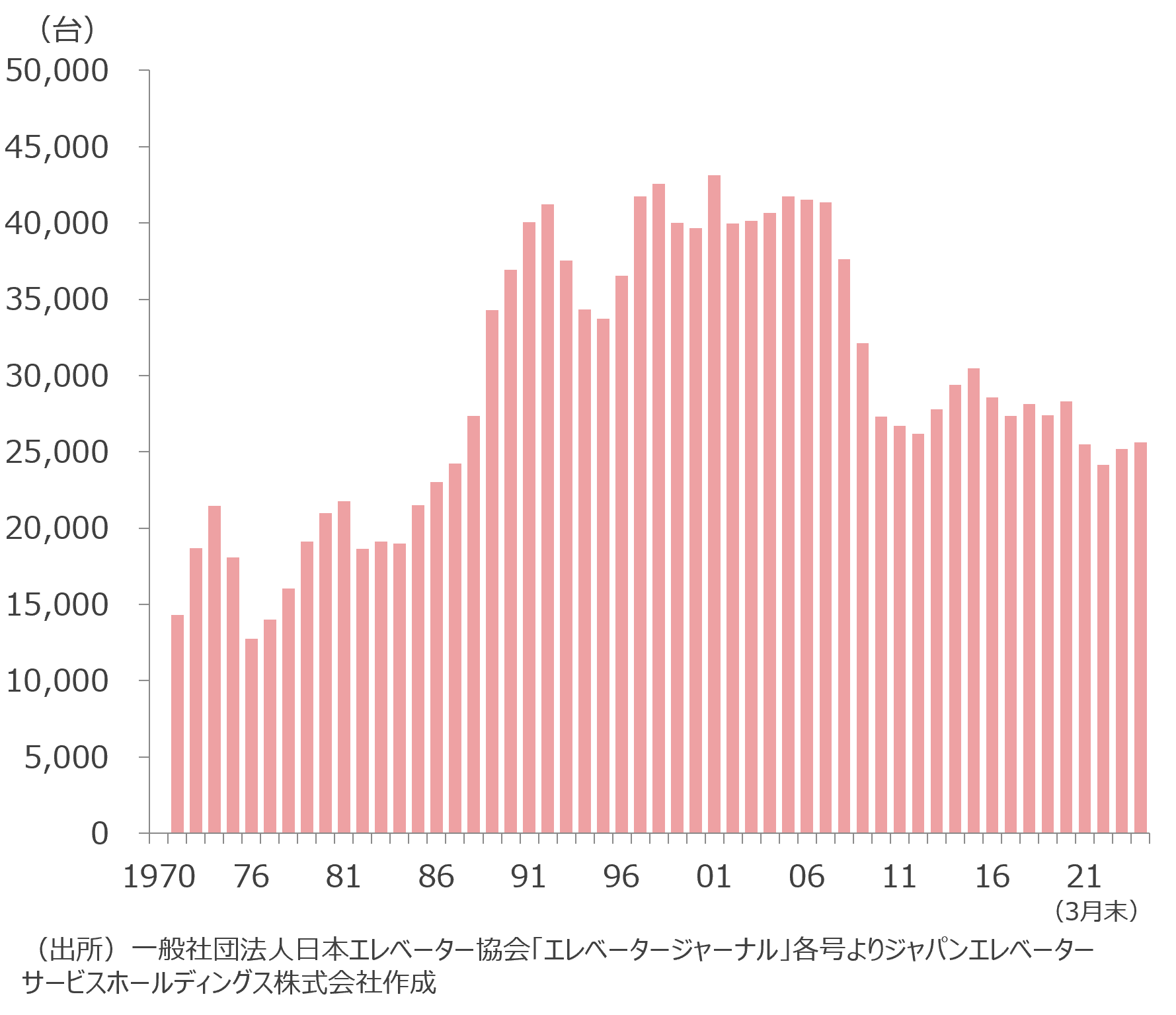

エレベーターの法定耐用年数は17年ですが、これは税法上の減価償却費を計算するために定められた年数であり、適正な保守点検を通じたメンテナンスを施せばそれを超えて利用は可能です。実際、公益社団法人ロングライフビル推進協会はエレベーターの更新サイクルとして25年~30年を目安としており、これを根拠としてマンションなどでは修繕計画が立てられています。

経年による更新需要に加え、エレベーターメーカーはエレベーターの製造停止から20年を目安に保守パーツの供給を停止することがあります。ここ最近も主要メーカーは1980年~2000年にかけて製造・設置されたエレベーターの保守パーツの供給停止を発表しています。

1980年代はエレベーターのインバーター制御が普及した時代に当たります。このような半導体デバイスを汎用品で代替することはできないため、保守パーツの流通在庫がなくなれば、対象エレベーターのメンテナンスを続けることは困難になります。このため、エレベーターの所有者は既存のエレベーターを全て撤去して新しいエレベーターに入れ替えるか、リニューアル(最低でもインバーターが格納される制御盤と巻上機など基幹部品のみを交換)するかの選択に迫られています。

国内エレベーター新設台数の推移から見て、更新サイクルにかかるエレベーターは数多くあると推測され、リニューアルに対する強い需要が続くと考えられます。

このような需要に対応するため、JESグループは和光市のJICに加え、2024年3月には兵庫県宝塚市にJES Innovation Center Kansai(JIK)を竣工、供給能力の増強を進めています。

国内昇降機新設台数の推移

JES Innovation Center Kansai (JIK)

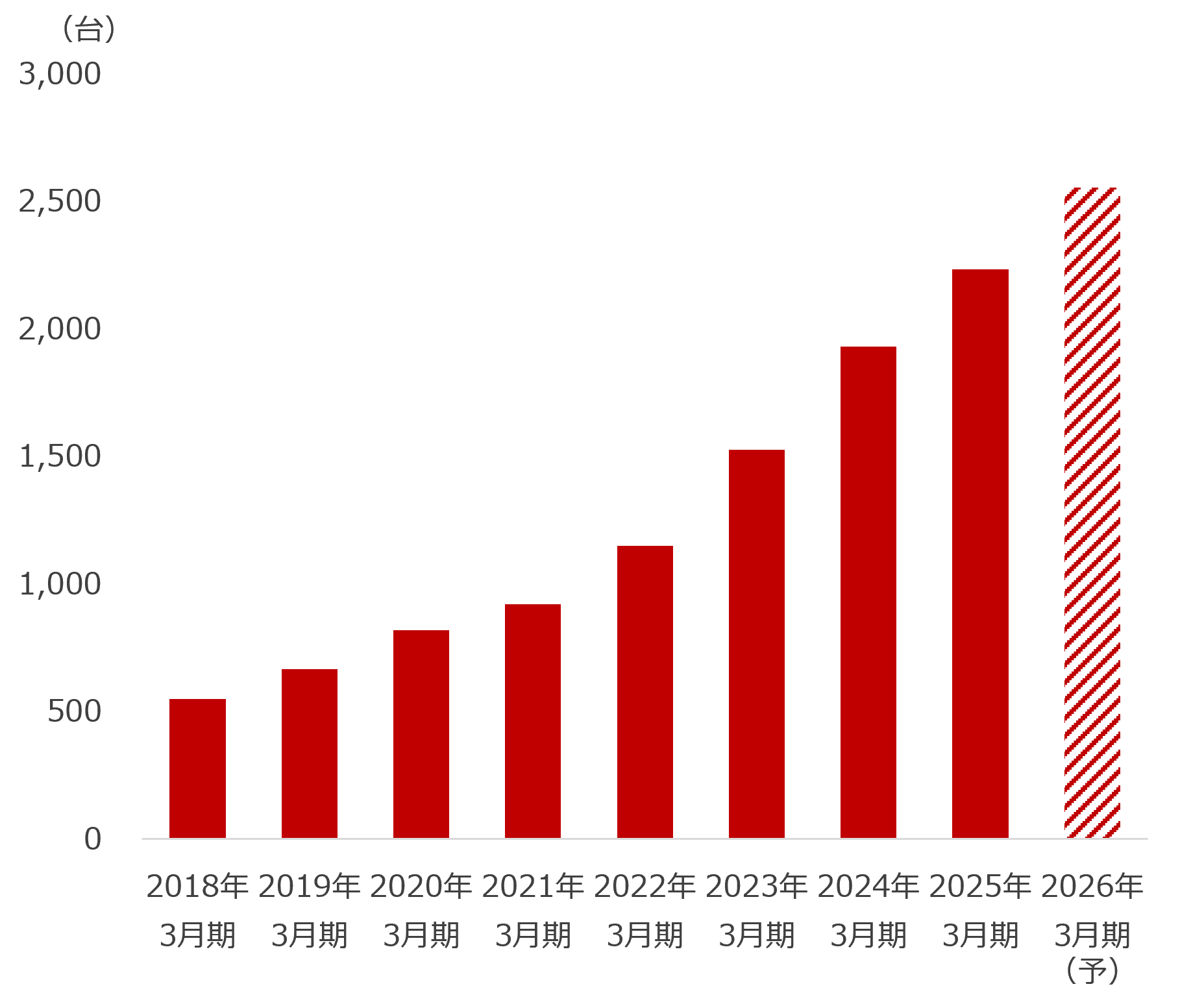

JESグループ リニューアル出荷台数の推移